現代のライフスタイルにあった、がま口を

「AYANOKOJI」は彩の小路(彩りのこみち)

AYANOKOJIは、職人が手作りする京都のがま口専門店です。

時代の流れと共に失われていく技術や素材を見直しながら

使いやすさはもちろん、現代のライフスタイルに合ったデザインを追求し

枠にとらわれない、新しいがま口を提案しています。

商品企画は、お客様の声をもとに自社で行っています。

オリジナルのテキスタイルもデザインしています。

CONTENTS MENU

滋賀で織り、大阪・京都で染める

メイド イン ジャパンという品質

その1 高島帆布

- 滋賀県高島産の織り物は、18世紀後半、江戸時代から続きます。琵琶湖のほとりであるということと「高島時雨」と呼ばれるように、雨が多く、適度に加湿される環境は糸にとって最適で、繊維が強くなります。

- AYANOKOJIの帆布を織っていただいている工場では、1997年に廃止されたのにも関わらず、工業用資材のための厳しいJIS規格を守り、生産を続けられています。そのため、最新の品質管理と、高度な技術が維持されています。最新のエアジェット機をしても8号帆布で1時間に20mしか織ることができませんが、美しい生地の目を追及。そして、この工場で織っていただいている理由の最たるものは「人の手仕事に勝るものはない」という姿勢です。

- 最新の機械とはいえ、機械によって織られた生地の目をクシでひとつひとつ整えている人。生地に不純物がないか検査する人。様々な製造過程で「人の手」による心配りが行き届いているからこそ、最上級の品質が保たれており、AYANOKOJIもまたそのような人々によって支えられています。

その2 手捺染

織り上がった帆布は単色のものは大阪で染め、オリジナル帆布は京都で色ごとに型を変え、手作業で染めていただいています。そのため同じ色でも染めた時期によって若干、濃淡が異なる場合があります。

緊迫感を生む、職人の阿吽の呼吸

無数のパターンがある染料の配合

真剣な眼差しで修正

京都・秀和がま口製作所

真心を込めた物づくり

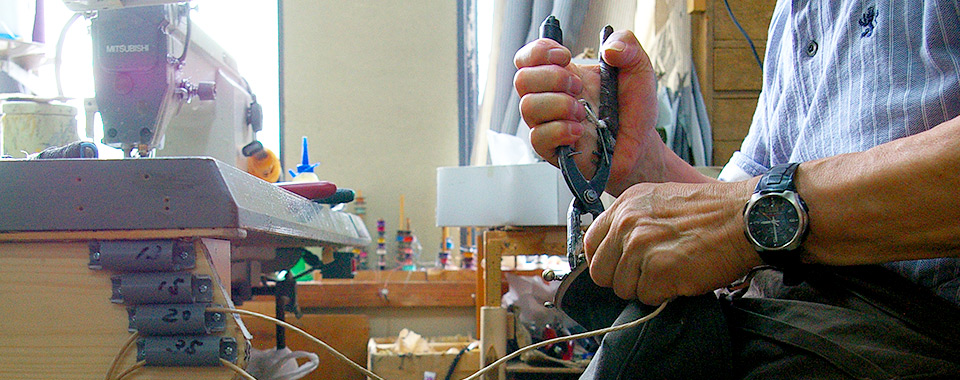

秀和がま口製作所は、がま口の袋物を中心に和雑貨を何十年も作り続けております。職人たちは今日も穏やかな空気が流れる中で、一つ一つ丁寧に想いをこめて製品を作っています。

京都の小さな工房では、今日もミシンの音が響きます。例えばコスメポーチを作る場合、まずは布を裁断機で型を使い裁断していくのですが、長く使っていただきたいという思いから、丈夫な帆布を選んでおり、一度に抜ける数は5枚までと、手間暇がかかります。そこから糊付けやネームを付け、縫製をすすめること1時間。熟練の職人さんたちをして、ひとり10個縫いあがります。そこから京都府の現代の名工である林をはじめとする口金入れの職人の手に渡り、細やかな手を加え、再び1時間でひとり10個が完成。つまり10個のコスメポーチを作るのに、2時間ほどかかってしまいます。

機械で作れば大量生産できるのではないか。そんな声も聞こえてきそうですが、物作りの国、日本の伝統、何よりも人が作る温もりを大切にし、手作りが故に持つそれぞれの個性を味わっていただきたく考え、今後もこだわりを持って製作させていただきます。

ご注文から発送までお時間を賜り申し訳ございませんが、ぜひ手にとってお使いいただけたら幸いです。

元々はアパレルメーカー、大手通販、某老舗手ぬぐい屋などの全国で展開されている業者様の袋物雑貨部門の製造を主に請け負っておりました。現在では、伊勢丹や、高島屋などの百貨店でも、お取り扱いいただくなど、長年培ってきた経験や技術などを駆使し、今後も「AYANOKOJI」として今までにない、がま口を企画・製造・販売してまいります。

検品部・発送場・販売スタッフの心得

「送る」ではなく「贈る」

あるひとりの「あやのこスタッフ」の言葉より

お客様は、AYANOKOJIの魅力の一つとして「職人の手作り」という点に安心感を抱き、時間とお金をかけて購入されている。いくら「職人の手作り」とうたっても、品質が伴っていないと二度目の購入をしていただけないだろう。「職人の手作り」というブランド力は良質な商品によって支えられているからだ。

もちろん、人の手による製作なので、多少の差異や不備は出てきてしまうかもしれない。だが、お客様の手元に届くのはその「一品」。判断されるのはお客様であるが、お届けした商品は「良品」だと自信を持って言える【逸品】を届けたいと考えている。

下鴨の日本酒大好き雨男が裁断し、いつも素敵な笑顔の縫製さんが、とてつもない勢いでミシンを踏み、メガネ男子集団がスタンドライトの下で黙々と口金を入れ、オンラインチームでは、好きな焼肉の話で、空腹に追い討ちをかけながらも夜遅くまで検品し、ジャニーズ好きのお茶目なパートさんが、まるで職人技のようにテキパキ梱包・・・

愛すべき「あやのこスタッフ」の手によって生まれた商品を、「送る」ではなく【贈る】という感覚で、これからも胸を張って届けられたら素敵だなと思う。